|

自然はなにも田舎にいかなくてもその気になればすぐに見つけ、感じられます。

「風」が「音」が「光」が自然です。 そんな手近の自然を知るために、すぐに手に入る材料を使ってとても簡単な理科実験教室を行っています。 理科実験といっても何も実験室や白衣はいりません。 台所が、庭先が実験室です。 調味料だってセッケンだって材料です。 リサイクル品としてのペットボトル、牛乳パックは試験管代わりになります。 本当に手軽な実験を行いながら「科学の目」を育てていけたらと考えています。 まず、初めの一歩は「夢」からです。 夢が科学になるために、イロイロの経験をして欲しいものです。 |

| HOME|実験算数教室|理科実験教室|作文教室の扉|こんな教育を目指して|今 あの子たちは|あすなろ通信|やじろべえ日記|瀬戸智子の枕草子(weblog)|イマドキの子どもたちは(weblog)|メッセージボード |

|

液体の性質 液体の性質 |

液体の性質は主には「水」の性質について調べます。 まずはみんなの大好きなスライムを作って高分子の勉強をします。 スライムについては作り方は 水+液体糊+ホウシャ です。 レモンの液をたらして、サラサラに戻ることや、冷蔵庫で凍らせたりします。中に磁石を入れたり、蛍光塗料を入れたりもして遊びます。 そして、「個体と液体の両方の性質」を持っている不思議な物質であることを知ります。(下図参照) 子どもたちはスライムの独特の手触りが大好きです。 次に「水」については「せっけん」を使って石けんがどんな性質かも同時に知ります。 一円玉を水の上にそおっと置きます。 その中に石けん水をちょっと入れると一円玉は落ちていきます。つまり表面張力で浮いていた一円玉が石けんを入れることで表面張力が効かなくなってポチャリと落ちるのです。(下図参照) 石けんは水にも油にも溶ける性質があることも分かってきます。 「表面張力」と「界面活性剤」という言葉の意味を勉強します。また、ちょっと聞き慣れませんが「水の極性」という言葉も教えます。 次に「かたくり粉」を使って変わった実験を行います。 かたくり粉にヒタヒタになるまで水を加えます。そして手でよくこねます。ボールのように握ると固まります。しかし手を開くとドロドロに溶け出します。(下図参照) これは「ダイラタンシー」と言う現象です。力を加えると固体の粒と粒の隙間に水が入り、力を抜くと水が流れ出す現象です。 自然界では海辺の砂浜がそうです。水を吸った砂の上を歩くと足跡ができますが、暫くすると自然に消えます。これは砂が「ダイラタンシー」になっているからです。 何はともあれ、かたくり粉で遊んでその手触りを楽しんで下さい。 |

|

|

結晶作りと「熱反応」 結晶作りと「熱反応」 |

食塩の結晶を作った経験はあると思います。 ここでは食塩に加え、尿素の結晶作りもやってみます。操作は食塩と同じように尿素(ホームセンターの園芸コーナーにある)の飽和液を作り、ゴミが入らないような静かな場所に放置。水分がとんで結晶が出てくるのを観察します。 尿素の結晶はトゲトゲで大きくてクリスマスツリーのような夢のある形を作ります。 この尿素の結晶作りで思いもかけない「科学」に出くわします。それは「化学反応における吸熱、発熱反応」です。 尿素の結晶をつくるために飽和液を作る過程で、水分を加えると液温がグッーと下がります。 これは尿素には水に溶ける時まわりから熱を奪う性質があるからです。(吸熱反応)また、乾燥剤などにつかわれている石灰は水に溶けると発熱する性質があります。 このような物質の性質を利用しているのが「携帯用カイロ」「携帯用冷却カイロ」です。 |

|

|

台所でできる酵素の実験 台所でできる酵素の実験 |

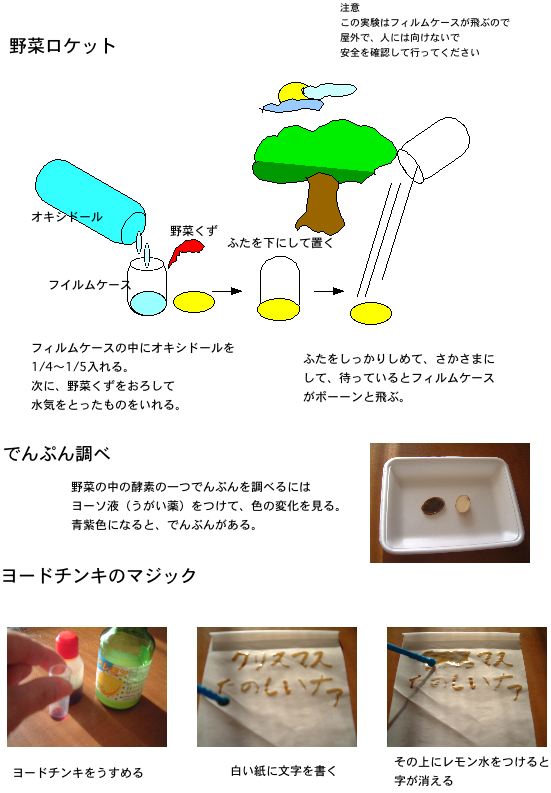

生物には酵素というものがあって、微量ながら、大切な働きをしています。 ここでは野菜くずを使った酵素ロケットと、うがい薬をうすめた液ででんぷんを調べたり、ヨードチンキを使った面白い実験を紹介します。 まず、野菜ロケットは、操作は簡単。(子どもは大喜び)下図を参考にしてください。 原理は野菜の中には、カタラーゼという酵素があります。これは酸素を発生させる酵素です。その中にオキシドールを入れると、カタラーゼの働きで酸素が発生します。中に充満した気体はエネルギーになって外に出るとき、フィルムケースがロケットのように飛び出すのです。この実験は必ず外で行ってください。 次のでんぷん調べは、うがい薬を野菜につけます。 でんぷんがあるとヨウ素が青紫色に変化することを利用した実験です。 最後はヨードチンキ(うがい薬でも可)をうすめて、文字を書いた上にビタミンCを加えると文字が消えるという実験です。この原理はヨウ素がビタミンCから電子をもらってヨウ素イオンになります。ヨウ素イオンは無色なため、色が消えるのです。 台所ですぐに出来る実験です。ぜひやってみてください。(安全には気をつけて、小さい子どもだけではしないでください) |

|

|

地震を調べよう 地震を調べよう |

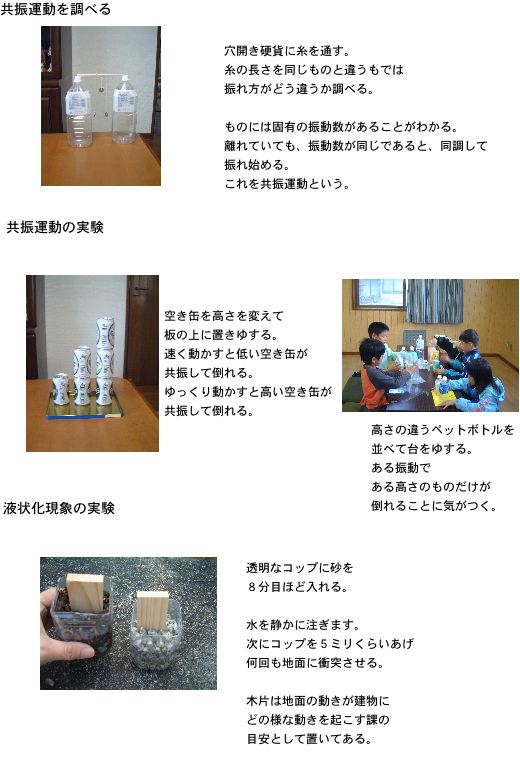

地震については「振動数」と「液状化現象」について調べます。 まず、振動数については「ものには固有の振動数がある」ことを、「糸の長さによって硬貨はどの様に振れるか?」を調べることで学びます。 また、高さによって、振動数が違うことも空き缶などを使って調べてみます。(下の写真参考) 次に液状化については簡単な装置を使って実験します。(下の写真参考) 液状化というのは砂や土の中に入っている水の粒が振動を受けることによって表面に追いやられてくることです。 ただコップに水を含ませた土を入れてドンドンと衝撃を加えるだけで水がジワジワと出てくる事がわかります。 |

|

|

理科参考書 理科参考書 |

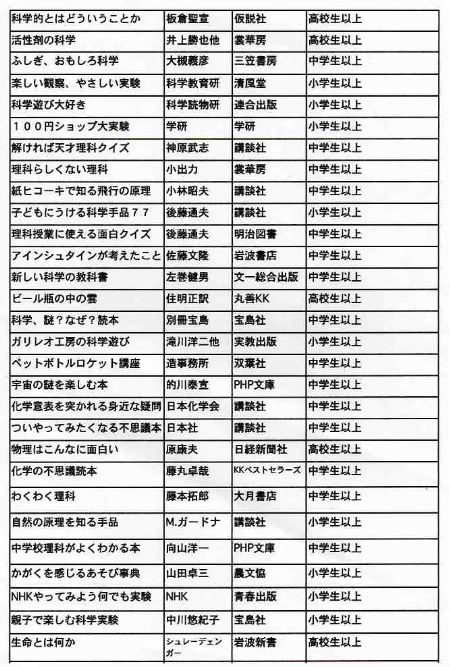

|

理科の実験や観察、また考察、理論などいろいろの本があります。 参考にして頂くためにいくつかあげました。 これからも、新しい本に出会いましたら、お知らせします。 なお表の見方は、左から 書名、作者、出版社、読者層です。 読者層に関しては一応の目安です。 |

|

| HOME|実験算数教室|理科実験教室|作文教室の扉|こんな教育を目指して|今 あの子たちは|あすなろ通信|やじろべえ日記|瀬戸智子の枕草子(weblog)|イマドキの子どもたちは(weblog)|メッセージボード |

|