|

理科離れが言われて久しくなります。はたして本当に子ども達は理科離れしているでしょうか?

私は「そうだ」と思います。 今、子ども達の住環境から自然が奪われているのは周知の事実です。 また学校教育のなかでも実験を中心にした「理科」の授業が極端に減っているのも現実です。 子ども達の目の前から「自然」が消えていってるような気がします。 消えた自然を想像することは容易ではありません。 楽しく実験をやりながら「自然」を感じ、「法則」を見つけ、「発見の喜び」を知り、そして感動できたらと願って理科実験教室を開きました。子ども達と一緒に身近なものを使ってしています。 |

| HOME|実験算数教室|理科実験教室|作文教室の扉|こんな教育を目指して|今 あの子たちは|あすなろ通信|やじろべえ日記|瀬戸智子の枕草子(weblog)|イマドキの子どもたちは(weblog)|メッセージボード |

|

空気の実験 空気の実験 |

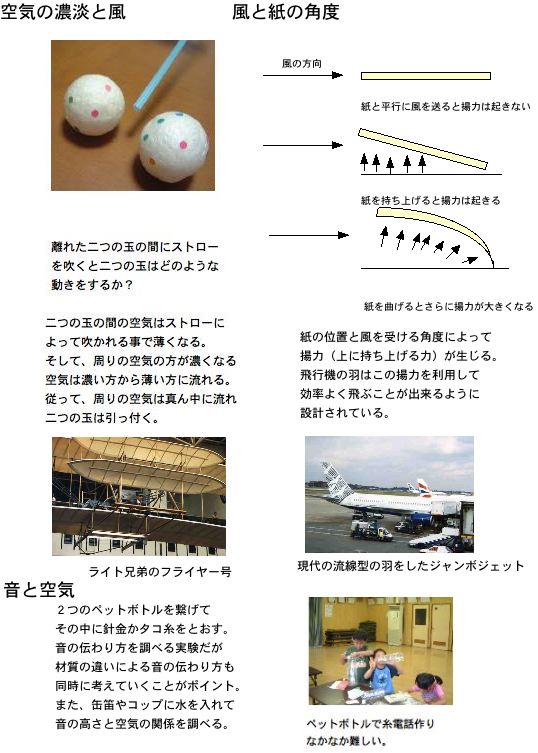

いつもは気にもしない空気。 しかしその空気は私たちにとって、とても大切であることは誰もが知っています。 ここではその空気の持っている様々な性質のうち「空気の濃淡」「音を伝えることができる性質」について調べます。 空気の実験は「空気の濃淡が風をおこす」というものです。(下図参照) これを利用したのが、飛行機です。飛行機は羽の下の方の空気が濃くなるようにできている(ベルヌイの定理参照)などを学びます。 ここで「空気の濃淡が風を起こす」という実験をしたときの子どもたちの声を紹介します。 「はーーい。みんな、これで風の動きってわかったね。今やった事って、実際の生活では駅で電車が入ってくる時なんかに起こるのよ。ほら駅のアナウンスで「危ないから白線の中にお入り下さい」って言うでしょう。あれは入ってくる電車が前の空気を周りに追いやるから、周りの方が濃くて、電車の方が薄くなるでしょう。そしたら空気は濃い方から薄い方に流れるから駅のホームからレール側に動くのよ。小さな子は引き込まれたりするのよ。みんなも気をつけてね。」 すると小学校二年生の男の子が質問しました。 「じゃーー僕達の上にも空気ってあるの?」 「そうーーーあなたは天才!!私たちの上にもいっぱい空気があるのよ。でもふだんは気がつかないのは体の中にも空気があってバランスがとれているのよ。 でも山の上とかにのぼるとそのバランスが崩れるからヘーヘーって言うんだよ。」 子どもは興味のある事には自分から考え、不思議に思い、そして学んでいくものだと私は思いました。 また、紙飛行機の実験ではこんなすばらしい子もいました。 「紙飛行機を飛ばす角度の違いでどうなるか知りたい」と言って、自分でチョコレートの空き箱に分度器をつけて測定していました。 ある子は「温度によって飛び方がちがうか?」と考えて外と中で飛ばしていました。もちろん厳密な実験はできませんが、発想は素晴らしいです。 「空気と音」については糸電話や缶笛をつくって、振動について調べます。(下図参照) |

|

|

エネルギー変換、運動量保存の法則 エネルギー変換、運動量保存の法則 |

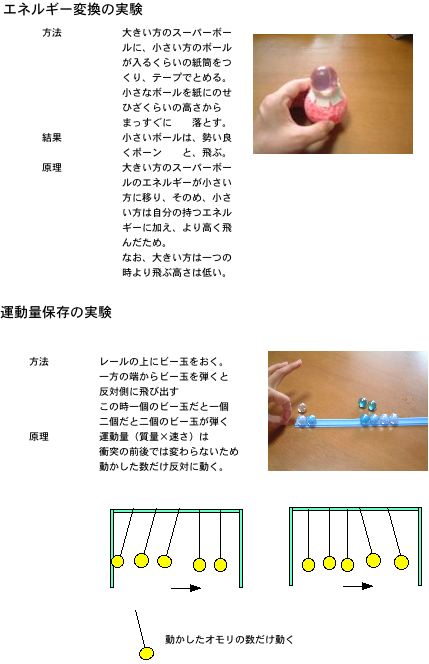

エネルギー変換の法則や運動量保存の法則は下の写真のような実験で行います。 スーパーボールが勢いよく飛び出す実験や、レールの上に置いたビー玉が同じ数だけ動き、他のビー玉は静止している様はなかなか面白くて、子どもたちの心をとらえる実験です。 |

|

|

酸、アルカリの実験 酸、アルカリの実験 |

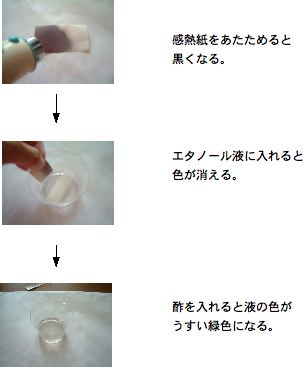

酸、アルカリの実験はいろいろありますが、 ここではFAXの感熱紙を使って調べてみます。 用意するもの 感熱紙、ドライヤー エタノール液、酢 方法 感熱紙に 熱を吹きかけると 黒くなる。 次に、その紙をエタノ ール液につけると 色が消える。 さらにその中に酢を 入れれると 液の色は緑色になる。 原理 感熱紙の表面に塗っ てある染料は酸性の 物質と解けると黒く なる性質がある。 それがアルコール液 でとけて、消える。 その中にさらに、 酸性の液を加えると、 再び現れるという 面白い性質がある。 |

|

|

光の実験 光の実験 |

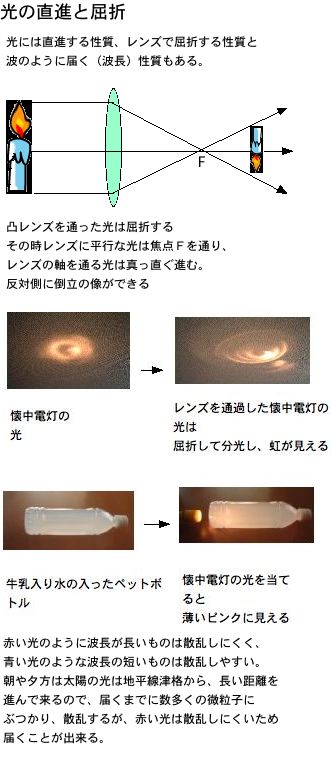

光の実験では「光の性質」を主に学びます。 右図にもあるように、光は「まっすぐに進む」「屈折する」という性質を持っています。また、波のような性質もあります。これは、音と同じように進んでいくのですが、「波」であるということを理解するのはなかなか難しいことです。 さて、例によってまずは遊びから始めます。 教室中を暗くして懐中電灯で遊びます。 みんなの喜ぶこと、よろこぶこと。 「おばけごっこ」は当然出てきます。 それから、ローソクの炎をレンズで屈折させると向こう側に反対向きのローソクの炎が映し出される簡単な実験をします。 次に牛パックを使って「ピンポイントカメラ」を作ります。これはなかなか大変で簡単には像が結べませんでした。 凸レンズを通った懐中電灯の光は天井に「虹」を作ります。 また太陽光はレンズで集められ、黒い紙を燃します。 これは、子どもたちは大喜びでした。 次に紫外線や赤外線の勉強をするために「光の波長の長さ」を調べます。 実験としては「夕焼けはなぜ赤い」というテーマで行います。 ペットボトルの中に少し牛乳を入れて懐中電灯で照らすのです。すると反対側がうす赤くなります。 これがまさに夕焼けの赤い原理です。 少しの牛乳は空気中のゴミです。懐中電灯は太陽です。 光は空中のゴミで屈折します。そして波長の長い赤色が遠くまでとどきます。それで反対側がうす赤くなるのです。(レイリーの法則) |

|

|

電気と磁石 電気と磁石 |

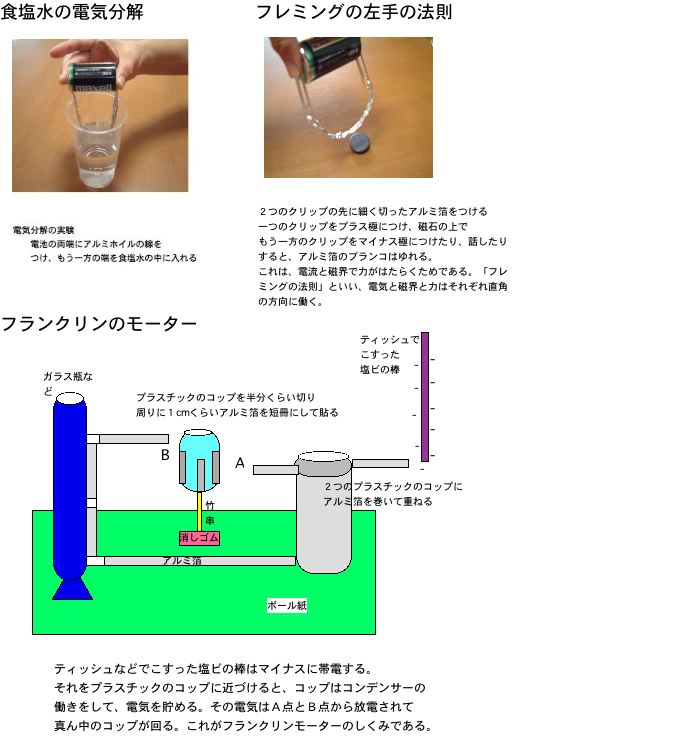

電気と磁石はいっしょにやります。 電気と磁石ほど子どもたちが喜ぶ教材はありません。 まず、電気を通すもの、磁石につくものをいろいろ身近な材料で調べます。 「アルミホイル」「紙」、「布」、、、 次に静電気を調べます。 誰もがやる「したじき」から始まって「フランクリンのモータ」にいたるまでやります。(下図参照) 「モータ」の方はなかなか電気を集める事ができず失敗でした。実験に失敗はつきものです。どうして失敗 したか?を考える事がここでは大切です。 次の簡単な電気分解の実験は子どもたちは大喜びでした。 薄い食塩水を用意します。1.5ボルトの単1から単3の電池一個(危険ですから、必ず電池一個で実験してください)の両方の極にそれぞれアルミホイルの線をつけます。そしてそのアルミホイルのもう一方の端を食塩水につけると、しばらくしてマイナスの極から泡がボコボコでてきます。これは電気分解された水素です。 また、この液は次第に消毒水のようなにおいがしてきます。塩素のにおいです。(下図参照) その後、電気の通っているところでは磁石はどのような反応をするか勉強をします。 電柱のそばに方位針を持っていくとクルクルと回ります。 また装置を作ってフレミングの法則で電気と磁石と力の関係をみます。(下図参照) |

|

|

科学系リンク集 科学系リンク集 |

Dr.H.Setoのページ Dr.H.Setoのページ |

夫のページ。 専門の物理学について紹介。 コラム「何故ホームページを作ったか」(作者からの一言) HP作りの参考になります。 |

Akira's HomePage Akira's HomePage |

井口章先生のページ。 自然観察、理科実験、デジタルコンテンツなど内容は盛りだくさんでしかも深い。理科実験の楽しさをページいっぱいで紹介しているお勧めページ。 |

|

|