とにかく書こう |

国語教育が抱えている問題点、勉強のやり方などについて考えてみました。

|

| HOME|実験算数教室|理科実験教室|作文教室の扉|こんな教育を目指して|今 あの子たちは|あすなろ通信|やじろべえ日記|瀬戸智子の枕草子(weblog)|イマドキの子どもたちは(weblog)|メッセージボード |

|

国語教育の難しさ 国語教育の難しさ |

国語教育って難しいの一言につきます。 多くの子どもとお母さんが 「どうしたら、国語が好きになりますか?」 と私の所に聞きにきます。 この場合は多くは「すき」=「いい点が取れる」なんです。 確かに国語ってどんな風に勉強していいかわかりません。 とくに現代国語の長文にいたっては「おてあげ状態」 です。 出題者と自分の感性,自分の考えが合うかどうか、ただこの一点にかかっていると云っても言い過ぎではありません。 仕方がないのでテスト勉強は「まあ漢字と文法くらいかな、、、」となります。 あとは「本を読む」くらいです。 以前、小学校4年生の子と、国語の問題集を勉強していたときのことです。 まず、長い文が書かれています。(主人公の名前を変え、要約のみ下に書きます。) ここに心優しいライオンと、したたかなキツネがいます。 いつものようにキツネがやってきてライオンにいいました。 ~なんて立派で強いライオンさん〜 キツネにそういわれると、ライオンは空に向かって一飛び。そして子鳥を捕まえます。 その子鳥をキツネはしっかりと手に押さえ 〜ああ、、、なんて、強いライオンさん〜 と言いながら、ニヤニヤ笑いながら去っていきます。 キツネがいなくなると、ライオンは大きくため息をしました。 〜ああ、今日も疲れたな〜 このような話がまず書かれていて、次にいろいろ質問があります。 その中の一つ 「なぜ、ライオンは疲れたと思いますか?」 みなさんは何故と思われますか? 子どもたちはいろんな答えを出してくれました。 「やりたくないことをした」 「強いふりをした」 などなど しかし、どの子も違っていました。 正解は 「ライオンが疲れたのは小鳥を捕ったから」というものだったのです。 私はこの答えを見て愕然としました。 「こ、こんな、、、 こんな表面的な解答を子どもたちに求めていたのか」と驚きもしました。 作者が伝えたかった事は、はたしてそんな事でしょうか? 「本当は強いと云われているものの優しさ、悲しみ」 「心ないことをした痛み」だったのではないでしょうか。 複雑な心の機微、ゆれうごく気持ち、そんなあんなを 考える所にこの本の意義があったはずなのに、「国語の問題」という洗礼を受けるとこんな具合になったのです。 あのような正解を「良し」とする子にはなってもらいたくないと私個人は思っています。 あれ以来、私は子どもたちに 「国語のテストにしゃかりきになるより、自分で作文を書いたり、本を読みなさい」と声を大きくして言っています。 |

|

|

読書は初めの第一歩 読書は初めの第一歩 |

「言葉」には主に二つの働きがあります。 1つは「コミュニケーションの媒体」としての働きです。相手と自分の考えを交換するという役目です。 2つ目は「自分の考えを構築するための手段」としての役目があります。 そして読書は言語の2つ目の役目、すなわち自分の考えを構築するために必要な知識を与えてくれる最も優れたものです。 「本を読む子」は「読まない子」より多くの世界を体験しています。語彙が多い、表現が豊かと云うだけではなく、広い世界観、深い洞察力、冷静な判断力を自然と身に備えています。 それは一朝一夕にできるものではないことは云うまでもありません。 よく私の所に「どうしたら本が好きになりますか?」という質問がきます。 「好きか嫌いか」という選択では好みの問題になります。 そうではなくて「必要か、どうか」ということが問題なのです。 「必要かどうか」という問いに対しては「絶対必要」です。 言葉は自分自身の考えを論理的に構築していくための手段です。全ての基本です。 「国語力」こそが「真の学力」です。 その力をつける第一歩が読書です。 感想文を書くためにアタフタと本を読むのではなく 普段から子どもと一緒に楽しく本を読むことをお勧め します。 どんなに短い本でもよろしいです。どんなジャンルでもOK. 「本を読む子」を育てる事は、物事を理解する子、想像できる子につながっていきます。 今日から、本を読んでいきましょう。 |

|

継続は力 継続は力 |

国語教育は読書が初めの第一歩と言うのは本当です。 本を読みを定着させつつも、次に大切なことは、「漢字」また、算数なら計算、英語なら単語というような「暗記」できるものや「基礎」の勉強をしっかりとすることです。 私は子どもたちに毎日次のことを必ずすることを勧めています。 1、漢字5つを書く 2、計算5つを解く 3、英語単語5つを覚える(中学生以上) この三点をとにかく毎日することを勧めます。 勉強はなにも難しいことをするものではありません。 「簡単な事を丁寧に」することが一番大切です。 簡単な事こそ手を抜かないというこの態度は勉強以外の全てに亘っていえることです。 そして「継続は力」というのもまた真理です。 小さな事を丁寧に、たゆまずやっていくことで力は絶対に付いていきます。 |

|

|

美しい日本語を感じて 美しい日本語を感じて |

「言葉」は「人」です。 昔から言霊と言われているように言葉には力があります。 美しい言葉を使えばその人もまた美しく格調高くなります。 積極的な言葉からは「エネルギー」が出てきます。 やさしい言葉からはえにもいわれぬ「たおやかさ」が生まれます。 そんな言葉の持つ魔力を信じて「美しい日本語」に、より多くふれるため「詩」「俳句」「文章」を暗記したりします。 初めはつっかえしながら覚えていた子どもたちも終わりにはスラスラと口について出てくるようになります。 「枕草子」 清少納言 「春はあけぼの。やうやうしろくなり行く、山ぎはすこしあかりて、むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる。 夏はよる。月の頃はさらなり、やみもなほ、ほたるの多く飛びちがひたる。また、ただひとつふたつなど、ほのかにうちひかりて行くもをかし。雨など降るもをかし。 秋は夕暮。夕日のさして山のはいとちかうなりたるに、からすのねどころへ行くとて、みつよつ、ふたつみつなどとびいそぐさへあはれなり。まいて雁などのつらねたるが、いとちはさくみゆるはいとをかし。日入りはてて、風の音むしのねなど、はたいふべきにあらず。 冬はつとめて。雪の降りたるはいふべきのもあらず、霜のいとしろきも、またさらでもいと寒きに、火 などいそぎおこして、炭もてわたるもいとつきずきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火もしろき灰がちになりてわろし。 |

|

|

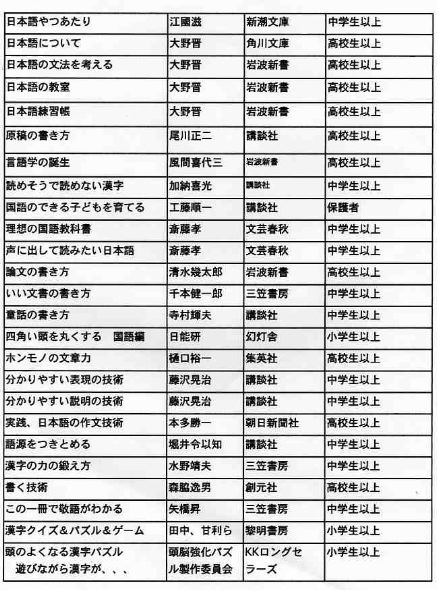

国語参考図書 国語参考図書 |

|

国語、日本語についての参考になるような本やパズルを集めてみました。 ここにあげた以外にまだまだあります。 また、楽しい本や、ためになる本に出会ったらお知らせします。 |

|

| HOME|実験算数教室|理科実験教室|作文教室の扉|こんな教育を目指して|今 あの子たちは|あすなろ通信|やじろべえ日記|瀬戸智子の枕草子(weblog)|イマドキの子どもたちは(weblog)|メッセージボード |

|