|

数学的に考える作業は,ここでは「パズル」を使って楽しみながら行っていきます。

論理的思考のまず第一段階は「試行錯誤」だと考えます。 「仮説」を立てて、実行してみる。どこかで失敗したら、仮説のどこが間違っていたかを考え、また次の仮説を立てて行う、、、この操作の連続,「試行錯誤」によって正しい解答にいきつきます。 この骨の折れる操作を行うには「楽しくすること」が一番です。 「パズル」はそのためにはとてもいい教材です。 子どもたちは時間の経つのも忘れて集中します。 少々答えが間違えてもへこたれません。もう一度始めから考える事をちっとも嫌がりません。 まさにこの集中力が数学を好きにさせる第一歩です。 |

| HOME|実験算数教室|理科実験教室|作文教室の扉|こんな教育を目指して|今 あの子たちは|あすなろ通信|やじろべえ日記|瀬戸智子の枕草子(weblog)|イマドキの子どもたちは(weblog)|メッセージボード |

|

数字を使ったパズルに挑戦 数字を使ったパズルに挑戦 |

以前、科学史の本で「リンゴ2個と二日後が同じ2である事を理解するために、人類は数字を手に入れてから相当の時間を費やした、、、」という事が書かれていました。 そうなんですよね。 0から9までの数字の組み合わせで無限に数が作れることの不思議。 具体的な事柄を一般化できる数字の魅力。 当たり前みたいに使っているこの数字。 ここでは、その「数字」についてパズルをとおして考えてみたいと思います。 「数字」を使ったパズルでは代表的、古典的なもので「1から9までの数字を使ってある数にする」とか「虫食い算」などを入り口にして始めます。 ちょっとやってみませんか? 4□4□4□4=1 □には+,−、×、÷を入れる 4□4□4□4=2 ( )は使用可 4□4□4□4=3 4□4□4□4=4 こうして10まで作ったり、それ以上の答えに挑戦したりします。 |

|

|

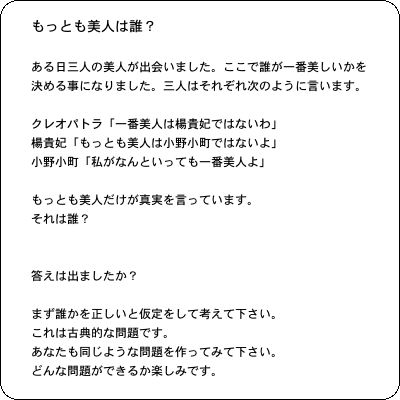

推理力を養おう 推理力を養おう |

「本当のことを言っているのはだれか?」を、与えられた情報の中から推理していく古典的なパズルです。 まず、誰か(何か)が正しいと仮定します。 ↓ そして考えを進めていきます。 ↓ するとある時、矛盾にぶつかります。仮定が違っていた事に気付きます。 ↓ 新しく仮定を立て直します。 ↓ では、次は、、、 子どもたちは「探偵」になったつもりで「犯人探し」「正解探し」をします。それこそ時間の経つのも忘れて。一つクリアすると今度は「宝物探し」をやります。ドンドン挑戦します。 なお、右の問題の解答は楊貴妃です。 また自分でオリジナルの問題を作ったりします。 パズルの魅力は、まさにここにあります。 |

|

|

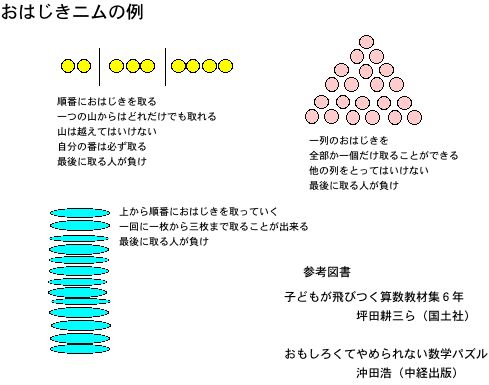

ゲームの中から数学を ゲームの中から数学を |

バス旅行などで「13」というゲームをしたことはありませんか? あるルールに従って、1から13までの数字を言っていきます。例えば一回に一つから三つまでなら言って良し、順番に数字を言うが、自分の番は必ず言わなければならないとか、、、そして最後に「13」をいったら負けです。 このようなゲームを一般的には「ニム」といいます。 最初は、子どもたちは何も考えずに遊び感覚で「勝った、負けた」としていますが、だれかが「必勝法」を考え付きます。 「相手に13を言わすためにはどうすればいい、、、」と。 そうして思考はドンドン膨らみ、伸びてきます。 最後には「必勝法」に到達。 これでこのクラスの子どもたちはクラス以外の子には負けません。 そして、そこで終わらないのが子どもたち。 次はいよいよ自分たちで問題を出しっこします。 「21でやろう、、、」 「30500にしよう」 いるんですよね。とんでもない数をいう子が、、、 必ず。 何はともあれ、「頭」をフルに使っている事はいいことですね。 |

|

|

図形パズル 図形パズル |

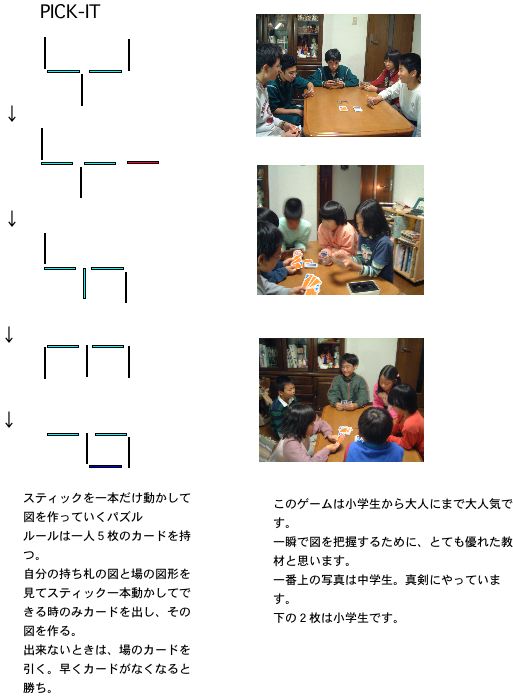

図形パズルは古典的なものではマッチ棒パズルがあります。 ここでは「PICKーIT」(DiscoveryToys社製)というパズルを紹介します。 ルールは、最初に場に5本のスティックで作られた図形があります。自分の与えられたカードと場の図形とをよく見て、スティック一本だけ動かして新しい図形を作っていくパズルです。いわば図形のしりとりのようなものです。 これは一瞬にして図形を読み取る力と「左右対称」「鏡対称」などの力を養うことを目的にしています。 |

|

|

子どもたちの声 子どもたちの声 |

「頭の体操」という本が大人気になったことがありました。 子どもも、大人もパズルはとても好きです。 実験算数では「論理的思考」を構築する目的でパズルを導入しました。 数字パズル、論理パズル、図形パズルなどです。 子どもたちの反応が大きいのは「勝ち、負け」を競うものです。 ニムをしたときは大変でした。 「わあーー、勝った」 「悔しい、もう一回」という声があちこちから聞こえてきました。勝った方も負けた方も声にツヤがあるのです。 しばらくすると、 「ねえ、先生、しよういるんですよね。こういう子。「ドキリ」と思いながら相手をすると、これがまたこういう子って強い。勝つのです。 「わーーい。先生に勝った。」 他の子はみんなでジロリ。私の方を見ます。 心では「たいしたことないな、、、この先生」 私はみんないいます。 「みんな、勝ち負けにはこだわらないでね、、、、」 あんまり説得力がない。 また、古典的な「うそつき」を探すパズルや暗号解きも子どもたちの心をとらえるのに十分な教材です。 しかし、右写真の「マッチ棒パズル」のような図形がはいってくると少々苦手のような気がします。 ただ、上に紹介しました「PICK−IT]というゲームはみんなの心をとらえるのに十分な教材でした。 |

|

|

|